こんにちは、ちゃんねこです。

前回はボーカルMIX、音量・ダイナミクス調整編を書きましたが

https://www.farm-netmusic.jp/2018-03-02-vocalmix3/

https://www.farm-netmusic.jp/2018-02-26-vocalmix1/

今回は音色調整・EQ処理について書いていきたいと思います。

目次

音色調整・EQ処理について

ここまできたらヴォーカルMIXも折り返し地点です。

下処理や音量調整よりも比較的、楽で楽しいかと思います。

ここでは、ヴォーカルの抜けの良さ(伴奏に対する埋もれにくさ)やこもりなど音を整えるという観点や

曲(アレンジ)、歌い手に合わせて音色を変えるという積極的なMIXも語ろうと思います。

音色調整をしないと、ヴォーカルが聞こえない→音量を上げる→ヴォーカルが大きすぎる→音量を下げる

という悪循環の元にもなります。

また、同じ歌い手でもマイクの種類、機種によっても大きく変わるので目安として考えてください。

これはヴォーカルに限らず言えることですが、EQの使い方としてまず

ゲインを大きく上げて、Q(EQが作用する帯域の幅)を細くして、FREQ(帯域)を動かして、どこがどのような音をしてるのか把握します。

そして必要ない音、必要な音を把握するのです。

前回の記事でも触れましたが、まず初めにやるのが

コンプ前のEQ

です。

EQをコンプ前に入れるか後に入れるかで、ちゃんねこよりも上手い方々の間でも

意見が割れていますが

ちゃんねこ的にはコンプ前後、両方入れます。

ディエッサーはコンプ前に入れます。

コンプ前のEQは、アク抜き。嫌な帯域をカットします。

具体的には、

- ばっさりローカット(80~100Hz以下)で要らない帯域、ノイズなどを落とします。

次は歌い手の個に合わせて

- こもり(300~500Hz)

- 煩さ、近さ(700~1000Hz)

あたりをカット(減らす)します。

Hzはあくまで目安です。歌い手、歌い方、マイク、マイキングによって大きく変わるので音を聞いた上で判断してください。

ダイナミックマイクはこもりをカットすることが多いでしょうか。

小さい変化でもマスタリングすると大きく現れるので、時々マスターにマキシマイザーをかけて比べるのもいいと思います。(基本はかけないで)

こもりをカットしすぎると音は細くなります。煩さをカットすると抜け、滑舌が悪くなります。

声によって、むしろブースト(持ち上げる)すべき部分でもあるので、必ずしもやる必要はありません。

やるときは気持ち変わったかな?程度にしましょう。

次に

コンプ後のEQ

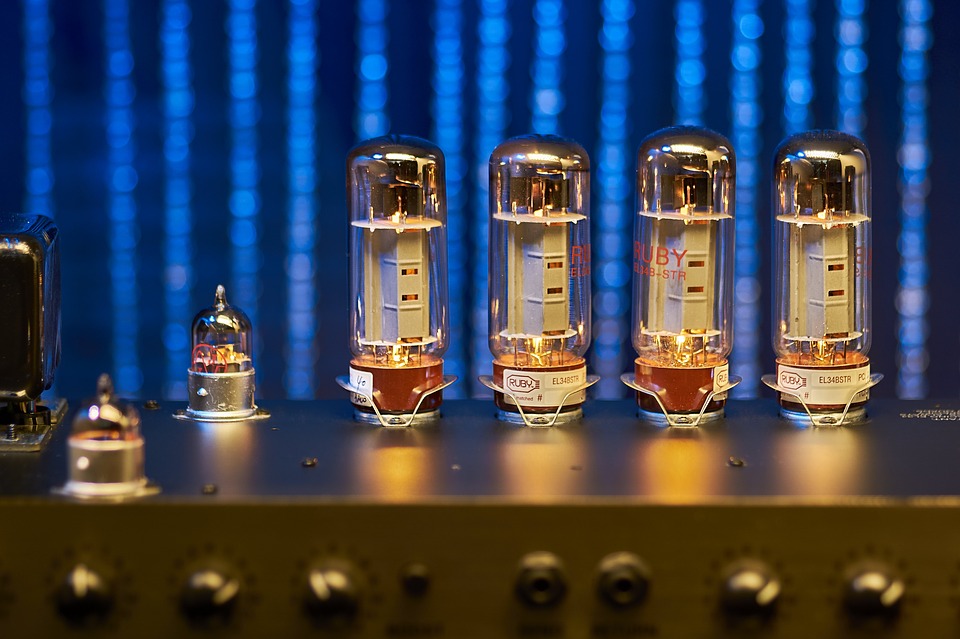

写真はWaves/Scheps 73(味付けのEQはアナログ系が高相性)

です。

先程、書いた、「こもり」「煩さ」は言い換えると「太さ」「抜け、明るさ」とプラスの要素でもあります。

これらに加えて、「繊細さ、空気感、きらびやかさ」(5kHz~)のプラスの要素があります。

これらを、必要に応じてブーストします。

ディエッサーで失われた高域はここでブーストします。

低域をブーストしすぎると「もこもこ」、中高域は「カシャカシャ」、高域は「シャリシャリ」してしまうので注意が必要です。

どうしても、太さが足りない、抜けが悪い場合は他の部分を見直すか

次で語るエフェクトによる音色調整で解決しましょう。

エフェクト等による音色調整

Sonnox/VoxDoubler自然なダブリングなのでめちゃめちゃオススメ

EQだけではこれ以上変えると破綻する、けど変えたいという場合には他の手段を用いて音色を変えます。

また、曲やアレンジに合わせた積極的な加工もありです。

例えば、アコースティックな編成のアレンジや弾き語りでヴォーカルを大きく加工すると不自然ですが

EDMなどの曲や打ち込み主体のアレンジでヴォーカルを加工しても違和感はないのは想像できるかと思います。

積極的なヴォーカルの加工はアレンジに合わせてしっかりとした意図をもってやらないと変になります。

さて、ヴォーカルを加工する方法(エフェクト)はいくつかありますが一つは

倍音(ディストーション)系

です。

ディストーションは音を歪ませて倍音を足します。

ギター弾く人には馴染みのある言葉だと思いますがハードロックでは欠かせない。ザラッとして太いギターはディストーションによって生まれています。

ヴォーカルにはギターのように深くかけることはあまりなく、スパイス的にピリッとか聞かせるといいと思います。

ヴォーカルに使う倍音系は主に2つで、そのうちの1つが

サチュレーション系

です。

サチュレーション系は真空管アンプ(tube)やテープなどアナログ系をシミュレートしたものが多いです。

効果としては音色の「温かみ」「太さ」「レトロ感」を増すことができます。

相性のいい声は、ハスキーボイス、ウィスパーボイスなど非整数次倍音系の声です。

相性のいいジャンルは、ジャズ、ロックなど生音系です。

前者は倍音の少ない声に倍音をプラス、後者は他の楽器との一体感を増す。といったイメージでしょうか。

そして、もう1つ使うの倍音系が

エキサイター(エンハンサー)系

iZotope NEUTRON iZotopeのEXCITERは好きな帯域に好きな種類を好きな分量かけられるので非常に使いやすいです

です。

サチュレーションが唐揚げでいうと、ジューシーな肉汁ならば、エキサイターはサクッとした衣の部分です。

エキサイターをかけると特定の高域の倍音が増し、抜け、輪郭が強い音になります。

他の楽器が煩くなっているアレンジでヴォーカルが抜けてこない時に使うといい結果が得られます。

ただし、これもやりすぎは厳禁です。カリッとした衣は美味しいですが、ガリッと焦がした衣は美味しいくありません。

そして、倍音系以外にヴォーカルに使う加工は

ダブリング

Sonnox/VoxDoubler自然なダブリングなのでめちゃめちゃオススメ

です。

ダブリングは声を2つ以上重ねることで、John Lennonがよく使っていた手法です。

AlexandrosやMr.ChildrenのInnocent Worldでも使われています。

ダブリングは音の「厚み」「広がり」を増すことができます。

相性のいい声はジョン・レノンのようにエッジの効いた声(相性がいいというか違和感が出づらいです)

全く同じ音声を重ねても音量が大きくなるだけですが、少しずらして重ねることにより変化を作ります。

ダブリングは同じ音声を重ねる方法と、違う音声(同じ曲を同じ人がもう一度歌った音声)を重ねる方法があります。

前者はジョン・レノンが元になって生まれた方法らしいです。

同じ音声を重ねるやり方

同じ音声を重ねる方法は同じ音声トラックもう一つ作るやり方とエフェクトを使うやり方があります。

*上手くやらないとボヤけます 。ボヤける場合は重ねる方の音量を下げたり、タイミングを遅らせるといいです。

エフェクトによっては、ダブらせる音のピッチや広がりEQなど細かく調整できるものもあります。

違う音声を重ねるやり方

やり方は簡単です。同じ歌を同じ人が歌えばいいのです。

同じ人が同じ歌を歌っても全く同じ音声にはならないのでダブリングの効果を得られます。

勿論、もう一つの音声とは違う加工をするのもありです。

このやり方の方が違和感が少なく重ねることとができます。(Sonnox/VoxDoublerを使えば自然にできますが)

自然に厚みを出したい時はこちらをオススメします。

気をつけてほしいのはダブリングは割と違和感が目立ちやすいです。

積極的に音色を変化させようという狙いがある場合は問題ありませんが、自然に厚みを増したいときなどは注意が必要です。

ミックスでは問題なくてもマスタリングすると効果が出すぎることがあります。

マスターにマキシマイザーをかけたりして聴き比べるといいです。

まとめ

- 邪魔な部分をカットするためのEQ

- 美味しいところ、目立たせたいところをブーストして整えるEQ

- 厚み、雰囲気をだすためのサチュレーション

- スパイス、抜けを作るエキサイター

- 厚み、広がりをだすダブリング

次の記事は空間系について書いていきたいと思います。

*書きました↓

https://www.farm-netmusic.jp/2018-03-21-vocalmix5/

それでは。